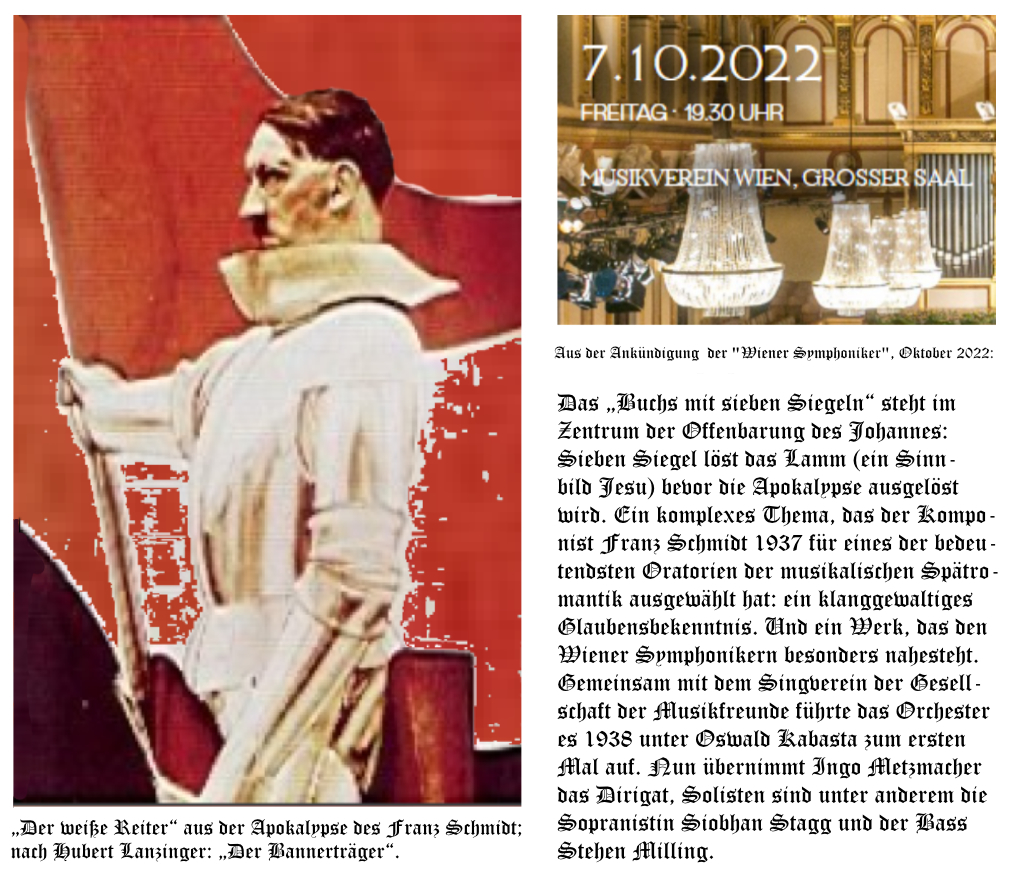

Das „Buch mit den Sieben Siegeln“ steht im Zentrum der Offenbarung des Johannes: Sieben Siegel löst das Lamm (ein Sinnbild Jesu) bevor die Apokalypse ausgelöst wird. Ein komplexes Thema, das der Komponist Franz Schmidt 1937 für eines der bedeutendsten Oratorien der musikalischen Spätromantik ausgewählt hat: ein klanggewaltiges Glaubensbekenntnis. Und ein Werk, das den Wiener Symphonikern besonders nahesteht. Gemeinsam mit dem Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde führe das Orchester es 1938 unter Oswald Kabasta zum ersten Mal auf.

So ist es auf der Website der „Wiener Symphoniker“ zu lesen, im Oktober 2022. Ein Bekenntis zum besonderen Nahestehen zu diesem Werk. Mit dem lapidaren Vermerk, es zum ersten Mal unter Oswald Kabasta, dem Dirigenten auf der „Gottbegnadetenliste“ der „weißen Reiter“ …

Denn der brisante Zeitpunkt der Uraufführung des „Buchs mit sieben Siegeln“, unmittelbar nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland, hat dazu beigetragen, Franz Schmidt bezüglich seiner politischen Einstellung in Misskredit zu bringen. Dies auch deswegen, weil er kurz vor seinem Tod den fragwürdigen Auftrag der Nazis zu einer Kantate mit dem Titel „Deutsche Auferstehung“ annahm. Sie blieb Fragment, trotzdem resultieren daraus Fragen, auf die wir keine Antwort finden können.

So ist es auf der Website des „Wiener Musikvereins zu lesen, im Oktober 2022. Für Monika Mertl, die dies schrieb, „resultieren daraus Fragen, auf die wir keine Antworten finden können“.

Es resultieren daraus tatsächlich Fragen, im Grunde aber resultiert daraus nur eine einzige Frage: Wie kann vierundachtzig Jahre nach der unter Oswald Kabasta geleiteten Aufführung von „Das Buch mit sieben Siegeln“ und zweiundachtzig Jahre nach der unter Oswald Kabasta geführten Aufführung von „Deutsche Auferstehung“ noch derart —

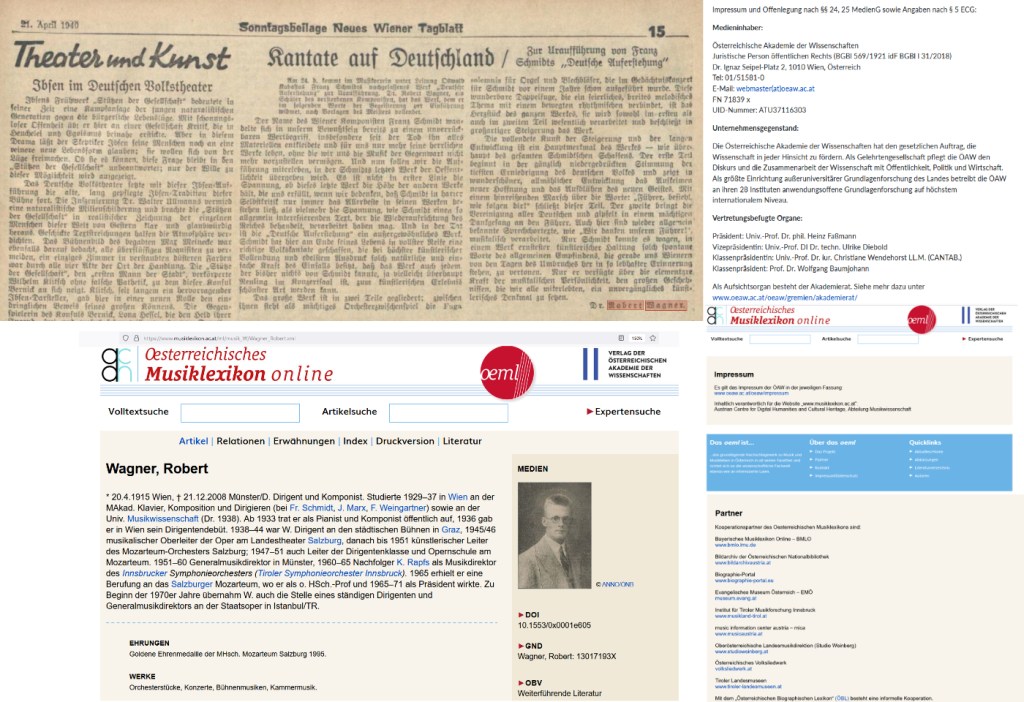

„Deutsche Auferstehung“ „blieb“ nicht „Fragment“. Diese musikalische Anbetung der „weißen Reiter“ wurde fertiggestellt, von Dr. Robert Wagner, nach „genauen Skizzen“ von Franz Schmidt, wie Berichte aus der damaligen Gegenwart auf die Fragen von Monika Mertl antworten, in der solch zeitlose Formulierungen schon beliebt sind, wie irgendetwas sei aufgeführt worden unter …

So sind allein diese Berichte bereits Antworten, die seit so langer Zeit —

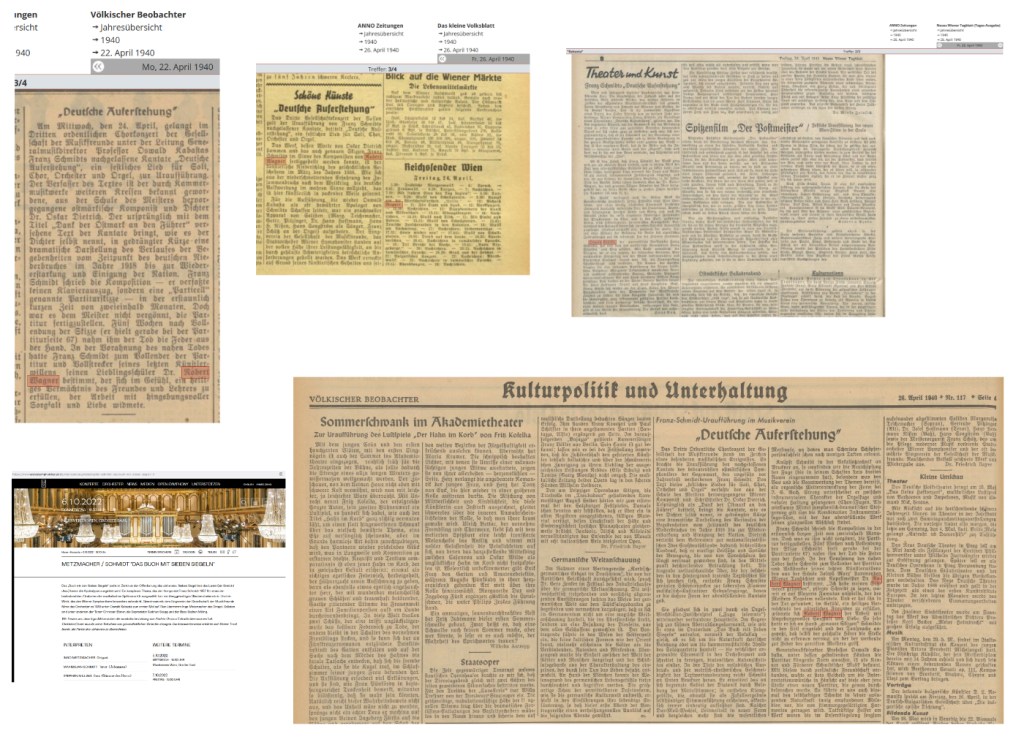

„Völkischer Beobachter“, Dr. Friedrich Bayer, 26 April 1940

Franz Schmidt schrieb die Komposition in der erstaunlich kurzen Zeit von zweieinhalb Monaten. Doch war es ihm nicht vergönnt, die Partitur fertigzustellen. Fünf Wochen nach Vollendung der Skizze (Schmidt hielt gerade bei der Partiturseite 67) nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand. In der Vorahnung des nahen Todes hatte Schmidt zum Vollender der Partitur und Vollstrecker seines letzten Künstlerwillens den aus der Schule Joseph Marx’ stammenden Wiener Tondichter und Kapellmeister Dr. Robert Wagner bestimmt. »Ich habe meinen Süßmeyer gefunden«, pflegte Schmidt zu sagen, womit er auf Mozarts Famulus anspielte, der des Meisters Requiem vollendete. Und er hat ihn in der Tat gefunden; im Gefühl, ein heiliges Vermächtnis des väterlichen Freundes zu erfüllen, widmete sich Robert Wagner der Arbeit mit hingebungsvoller Sorgfalt und Liebe. So sehr hatte er sich an Hand „genauer Skizzen“ Schmidts in den Stil eingelebt und der Tonsprache angepaßt, daß selbst der geschulte Hörer die Stelle nicht zu erkennen vermag, an der der werdende zur Feder des gereiften Meisters griff. Generalmusikdirektor Professor Oswald Kabasta, unter dessen gestaltenden Händen die Partitur klingende Form annahm, ist als Kenner und Förderer Schmidtscher Musik bekannt. Mit diesem durch persönliche Freundschaft verbunden, wußte er stets Bescheid um die Interpretationswünsche in Hinsicht auf diese oder jene Stelle einer neuen Partitur, die genau durchbesprochen wurde. So führte er uns auch diesmal den leibhaftigen Schmidt in seiner zwingenden Naturkraft innig empfundener Melodien vor, die von stimmungsgesättigten Harmonien getragen wird. Tatkräftige Helfer am Werk waren die im Ensemblegesang sorgsam aufeinander abgestimmten Solisten Margarethe Teschemacher (Sopran), Gertrude Pitzinger (Alt), Dr. Josef Hoffmann (Tenor), Hans Hermann Riffen (Baß), Hans Songström (Baß) sowie der Meisterorganist Franz Schütz, das um die Pflege moderner Musik verdiente Stadtorchester Wiener Symphoniker und der oft bewährte Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde. Rauschender Beifall zeichnete Werk und Wiedergabe aus.

Das Dritte Ordentliche Chorkonzert der Gesellschaft der Musikfreunde stand im Zeichen eines besonderen musikalischen Ereignisses. Es brachte die Uraufführung der nachgelassenen Kantate des bedeutendsten ostmärkischen Symphonikers der Gegenwart, des ungefähr vor Jahresfrist verstorbenen Franz Schmidt. Den Text dieses »festlichen Liedes für Soli, Chor, Orchester und Orgel« verfaßte der aus der Schule des Meisters hervorgegangene Wiener Komponist und Schriftsteller Dr. Oskar Dietrich. Ursprünglich als »Dank der Ostmark an den Führer« betitelt, bringt die Kantate, wie es der Dichter selbst nennt, in gedrängter Kürze eine dramatische Darstellung des Verlaufes der Begebenheiten vom Zeitpunkt des deutschen Niederbruches im Jahre 1918 bis zur Wiedererstarkung und Einigung der Nation. Dietrich verleiht ein Bekenntnis zur nationalsozialistischen Idee Großdeutschlands dadurch dichterischen Ausdruck, daß er markige Leitsätze und Sprüche der Bewegung, die uns von Sprechchören her längst vertraut geworden sind, in den Mittelpunkt beschreibender Betrachtung stellt. Die tragende weltanschauliche Idee, die der bescheiden in den Hintergrund tretende Textdichter für sich sprechen ließ, entfachte Franz Schmidts genialen Schöpferfunken zur lodernden Flamme musikalisch-illustrativer Gedankengänge, denen er die äußere Form der abendfüllenden Kantate gab.

Dr. Robert Wagner, dem das „Österreichische Musiklexikon online (Österreichischen Akademie der Wissenschaften)“ einen für die Gegenwart so ehrenvollen Eintrag widmet, gibt selbst auch eine Antwort:

„Sonntagsbeilage Neues Wiener Tagblatt“, 21. April 1940

Kantate auf Deutschland

Zur Uraufführung von Franz Schmidts „Deutsche Auferstehung“

Im Musikverein unter Leitung Oswald Kabastas Franz Schmidts nachgelassenes Werk „Deutsche Auferstehung“ zur Uraufführung. Dr. Robert Wagner, ein Schüler des verstorbenen Komponisten, hat das Werk, dem er im folgenden Worte der Beqeisterung zur Einführung widmet, nach Vorlagen des Meisters vollendet.

Der Name des Wiener Komponisten Franz Schmidt wandelte sich in unserm Bewußtsein bereits zu einem unverrückbaren Wertbegriff, insbesondere seit der Tod ihn alles Materiellen entkleidete und für uns nur mehr seine herrlichen Werke leben, ohne die wir uns die Musik der Gegenwart nicht mehr vorzustellen vermögen. Und nun sollen wir die Aufführung miterleben, in der Schmidts letztes Werk der Oeffentlichkeit übergeben wird. Es ist nicht in erster Linie die Spannung, ob dieses letzte Werk die Höhe der andern Werke hält, die uns erfüllt, wenn wir bedenken, daß Schmidt in harter Selbstkritik nur immer das Allerbeste in seinen Werken bestehen ließ, als vielmehr die Spannung, wie Schmidt einen so allgemein interessierenden Text, der die Wiederaufrichtung des Reiches behandelt, verarbeitet haben mag. Und in der Tat ist die „Deutsche Auferstehung“ ein außergewöhnliches Werk. Schmidt hat hier am Ende seines Lebens in vollster Reife eine richtige Volkskantate geschaffen, die bei höchster künstlerischer Vollendung und edelstem Ausdruck solch natürliche und einfache Kraft des Einfalls besitzt, daß das Werk auch jeden, der bisher nichts von Schmidt kannte, ja vielleicht überhaupt Neuling im Konzertsaal ist, zum künstlerischen Erlebnis schönster Art werden kann. Das große Werk ist in zwei Teile gegliedert; zwischen ihnen steht als mächtiges Orchesterzwischenspiel die Fuga solemnis für Orgel und Blechbläser, die im Gedächtniskonzert für Schmidt vor einem Jahre schon aufgeführt wurde. Diese wunderbare Doppelfuge, die ein feierliches, breites melodisches Thema mit einem bewegten rhythmischen verbindet, ist das Herzstück des ganzen Werkes, sie wird sowohl im ersten als auch im zweiten Teil wesentlich verarbeitet und beschließt in großartiger Steigerung das Werk. Die vollendete Kunst der Steigerung und der langen Entwicklung ist ein Hauptmerkmal des Werkes — wie überhaupt des gesamten Schmidtschen Schaffens. Der erste Teil beginnt in der gänzlich niedergedrückten Stimmung der tiefsten Erniedrigung des deutschen Volkes und zeigt in wunderschöner, allmählicher Entwicklung das Aufkeimen neuer Hoffnung und das Aufblühen des neuen Geistes. Mit einem hinreißenden Marsch über die Worte: „Führer, befiehl, wie folgen dir!“ schließt dieser Teil. Der zweite bringt die Vereinigung aller Deutschen und gipfelt in einem mächtigen Dankgesang an den Führer. Auch hier sind wieder allgemein bekannte Sprechchortexte, wie „Wir danken unserm Führer!“, musikalisch verarbeitet. Nur Schmidt konnte es wagen, in einem Werk ernstester künstlerischer Haltung solch spontane Worte des allgemeinen Empfindens, die gerade uns Wienern von den Tagen des Umbruches her in so lebhafter Erinnerung stehen, zu vertonen. Nur er verfügte über die elementare Kraft der musikalischen Persönlichkeit, den großen Geschehnissen, die wir alle miterlebten, ein unvergängliches künstlerisches Denkmal zu setzen.

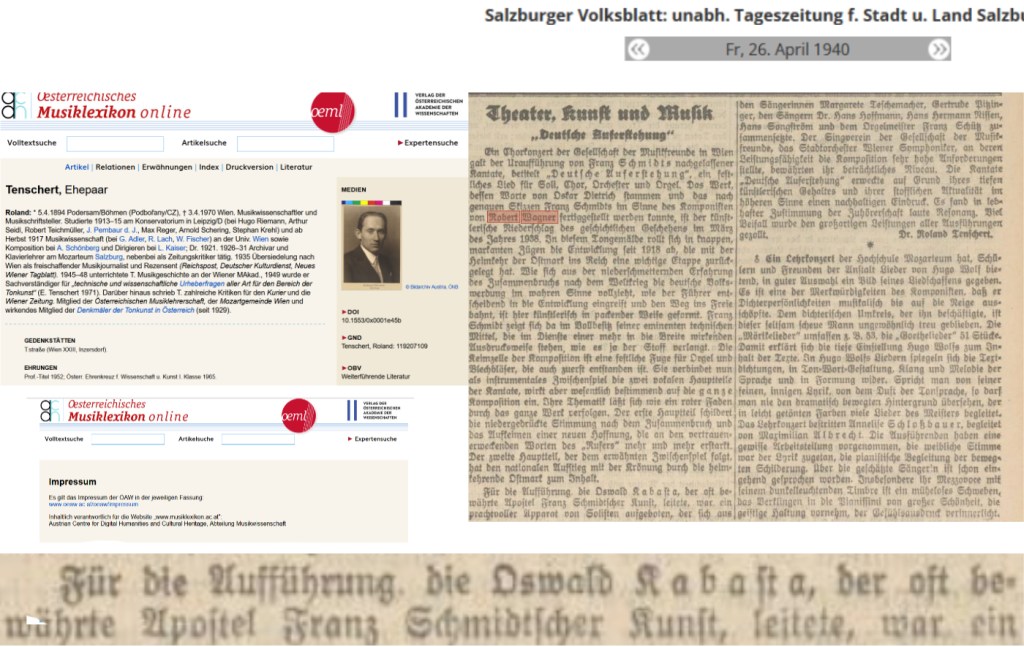

„Salzburger Volksblatt: unabh. Tageszeitung für Stadt u. Land Salzburg“, Dr. Roland Tenschert, 26. April 1940

Ein Chorkonzert der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien galt der Uraufführung von Franz Schmidts nachgelassener Kantate, betitelt „Deutsche Auferstehung“, ein festliches Lied für Soli, Chor, Orchester und Orgel. Das Werk, dessen Worte von Oskar Dietrich stammen und das nach genauen Skizzen Franz Schmidts im Sinne des Komponisten von Robert Wagner fertiggestellt werden konnte, ist der künstlerische Niederschlag des geschichtlichen Geschehens im März des Jahres 1938. In diesem Tongemälde rollt sich in knappen, markanten Zügen die Entwicklung seit 1918 ab, die mit der Heimkehr der Ostmark ins Reich eine wichtige Etappe zurückgelegt hat. Wie sich aus der niederschmetternden Erfahrung des Zusammenbruchs nach dem Weltkrieg die deutsche Volkswerdung im wahren Sinn« vollzieht, wie der Führer entscheidend in die Entwicklung eingreift und den Weg ins Freie bahnt, ist hier künstlerisch in packender Weise geformt. Franz Schmidt zeigt sich da im Vollbesitz seiner eminenten technischen Mittel, die im Dienste einer mehr in die Breite wirkenden Ausdrucksweise stehen, wie es ja der Stoff verlangt. Die Keimzelle der Komposition ist eine festliche Fuge für Orgel und Blechbläser, die auch zuerst entstanden ist. Sie verbindet nun als instrumentales Zwischenspiel die zwei vokalen Hauptteile der Kantate, wirkt aber wesentlich bestimmend auf die ganze Komposition ein. Ihre Thematik läßt sich wie ein roter Faden durch das ganze Werk verfolgen. Der erste Hauptteil schildert die niedergedrückte Stimmung nach dem Zusammenbruch und das Aufkeimen einer neuen Hoffnung, die an den vertrauenserweckenden Worten des „Rufers“ mehr und mehr erstarkt. Der zweite Hauptteil, der dem erwähnten Zwischenspiel folgt, hat den nationalen Aufstieg mit der Krönung durch die heimkehrende Ostmark zum Inhalt. Für die Aufführung. die Oswald Kabasta, der oft bewährte Apostel Franz Schmidtscher Kunst, leitete, war. Ein prachtvoller Apparat von Solisten aufgeboten, der sich an den Sängerinnen Margarete Teschemacher, Gertrude Pitzinger, den Sängern Dr. Hans Hoffmarm, Hans Hermann Riffen, Hans Songström und dem Orgelmeister Franz Schütz zusammensetzte. Der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, das Stadtorchester Wiener Symphoniker, an deren Leistungsfähigkeit die Komposition sehr hohe Anforderungen stellte, bewährten ihr beträchtliches Niveau. Die Kantate „Deutsche Auferstehung“ erweckte auf Grund ihres tiefen künstlerischen Gehaltes und ihrer stofflichen Aktualität im höheren Sinne einen nachhaltigen Eindruck. Es fand in lebhafter Zustimmung der Zuhörerschaft laute Resonanz. Viel Beifall wurde den großartigen Leistungen aller Ausführungen gezollt.

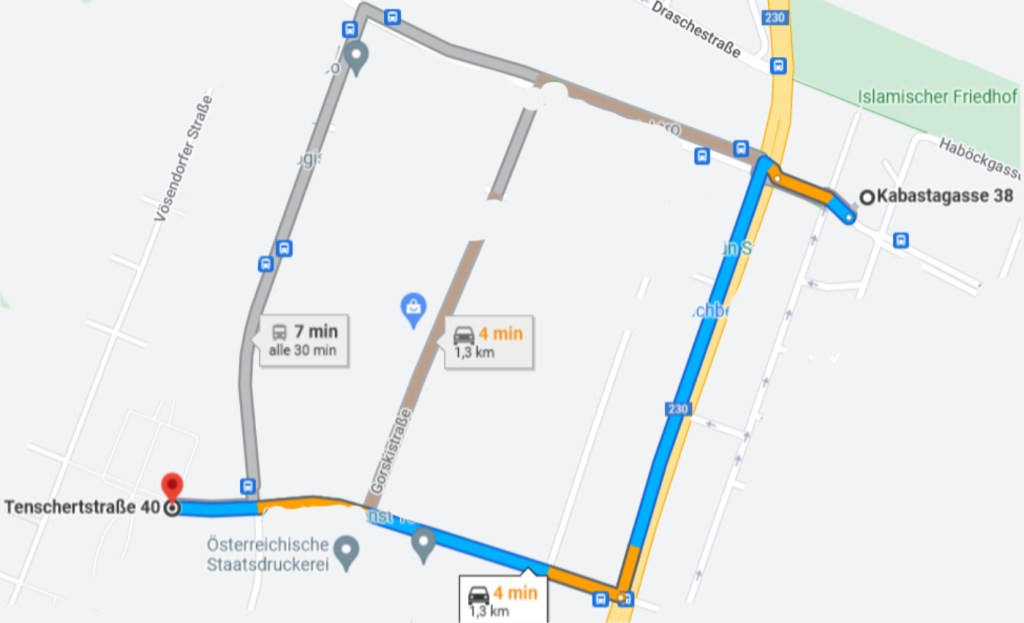

Bis zur Tenschertstraße ist die Kommission, der ein zeitgenössischer Historiker von höchstem Range angehörte, nicht gekommen, dabei ist diese nur einen kurzen Fußweg von der Kabastagasse entfernt, die sie als „Fall mit Diskussionsbedarf“ …

„Illustrierte Kronen Zeitung“, H. Damisch, 26. April 1940

Theater und Kunst. Die Kantate von der deutschen Auferstehung. Des großen Wiener Tonmeisters Franz Schmidts Lebenswerk mündet in das große Wunder der deutschen Auferstehung. Diesem Wunder gilt die letzte Musik, die Franz Schmidt geschrieben hat. Sie ist Geist von seinem Geiste, Gefühl von seinem Gefühl, Kunst von seiner Kunst. Nur wer ihm genau auf seinem Lebensweg folgen konnte, kann ihn mit tiefer Rührung in diesem großen Finale seines Schaffens ganz verstehen. Franz Schmidts „Festliches Lied“ für Soli, Chor, Orchester und Orgel, die deutsche Auferstehung, welches von Oskar Dietrich mit Worten des politischen Kampfes der Gegenwart im Stil der alten Oratorientexte versehen wurde, ist keine nationale Tondichtung in zukunstweisendem Sinne, sondern ein national gestimmter Abschluß einer abgelaufenen Epoche, die nicht dem völkischen, sondern dem religiösen Empfinden ihre Formen gab. Aber die Musik dieses Werkes ist an sich so großartig, so reich an Schönheit und wunderbarer künstlerischer Technik, daß vieles von ihr auch praktische Zukunftswerte behalten wird. Durch eine schier endlos dahinströmende „Fuga solemnis“ für Orgel mit abschließendem Bläser-Hymnus in zwei Teile getrennt, behandelt das Werk zum Teil sehr dramatisch des deutschen Volkes Schmach und Erhebung, Auferstehung und Befreiung. Oswald Kabasta hat mit dem Singverein, dem Symphonieorchester, mit Franz Schütz an der Orgel und mit fünf ausgezeichneten Solisten: Margarete Teschemacher, Gertrud Pitzinger, Dr. Hans Hoffmann, Hans Hermann Riffen und Hans Songström die Kantate mit stärkster Wirkung zur Uraufführung gebracht.

Und auch ihm, Heinrich Damisch, einem aus der „illegalen Garnitur“, von der in einem weiteren Kapitel noch zu erzählen sein wird, wenn es um den von Franz Schütz gespendeten „Trost in schweren Zeiten“ gehen wird, gedenkt das Musiklexikon der österreichischen Akademie der Wissenschaften mit einem ehrenreichen wissenschaftlichen Eintrag.

„Neues Wiener Tagblatt“, Hans Nutz, 26. April 1940

Franz Schmidts „Deutsche Auferstehung“

Matt und schleppend begleitet Paukenwirbel das heimkehrende Heer. Die Ungewißheit der Zukunft lastet auf der deutschen Welt, wütende Weiber, von falschen Führern im Zeichen der allgemeinen Menschenbrüderschaft toll gemacht, speien Verachtung und Schande auf Männer und Brüder, die im Kampf standen. Das ist die dramatische Exposition eines Textes, den Oskar Dietrich dem im vorigen Jahr verstorbenen Wiener Komponisten Franz Schmidt als Grundlage eines Oratoriums, „Deutsche Auferstehung“, geliefert hat. Um das ungeheure Wagnis, das der Komponist mit der Vertonung eines in erster Linie aus politischen Bereichen stammenden Textes auf sich nahm, ganz zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen,daß es ein Chorwerk auf der Grundlage einer derart gegenständlichen Sprache und in dieser Konseguenz in der ganzen Musikgeschichte bisher nicht gegeben hat. Musik – das ist ihre ungeheure Kraft, das ist ihr Wesen und ihr Inhalt — verneint ihrer Natur nach den „Begriff“, sucht auch dort, wo sie sich mit dem Wort verbindet, das Allgemeine und Gefühlsmäßige der „Idee“. Es ist kein Zufall, daß Franz Schmidt, der Musik ganz und gar als absolute Kunst versteht, auch in diesem Werk den Text vom rein-musikalischen Erlebnis her zu fassen sucht: eine schon früher vorliegende Fuga solemnis für Orgel und Bläser ist als breites, instrumentales Zwischenglied eingefügt, und von ihr aus strömen die thematischen Bausteine in die beiden Teile des Werkes. Über seinen formalen Bau hat Dr. Robert Wagner, der nach genauen Skizzen Schmidts das Werk fertigestellt hat, an dieser Stelle schon in großen Zügen berichtet (in Nummer 110 vom 21. d.). Die Musik verleugnet auch in diesem Werk die charakteristische Handschrift Franz Schmidts nicht. Eine überreiche, von einer ständig fließenden Chromatik durchsetzte Harmonik durchzieht wesentliche Teile des Oratoriums, Sexten- und Terzengänge spenden Farbe und Glanz, und auch die Melodik (daher die meist ungeheuer schwierigen Führungen der Singstimmen im Chor und in den Soli) entspringt diesem reich differenzierten harmonischen Klanggefühl. Entsprechend dem Vorwurf breitet sich im ersten Teil eine dramatisch zugespitzte Illustrationsmusik aus, während der zweite Teil mit allen Mitteln der Besetzung die Breite des eigentlichen Jubelgesanges auf die befreiende Tat des Führers einnimmt. Oswald Kabasta, der unermüdliche Vorkämpfer Franz Schmidts, hat nun auch das musikalische Vermächtnis Franz Schmidts zum Sieg geführt. Mit Recht unterstrich der Dirigent, wo es nur anging, die führenden Stimmen. Eine machtvollere Steigerung aus der Wucht instrumentalen und stimmlichen Einsatzes konnte man sich als Finalwirkung schlechterdings nicht vorstellen. Die Namen der Solisten bürgten für eine vollendete Ausführung der kurzen solistischen Aufgaben: Margarete Teschemechers wunderbar klarer und machtvoll aufstrahlender Sopran, Gertrude Pitzingers warm-empfindsamer Alt und Hans Hermann Riffens klangprächtiger Baß standen an der Spitze; kleinere Partien sangen Dr. Hans Hoffmann (Tenor) und Hans Songström (Baß). Franz Schütz saß wieder an der Orgel. Neben den Wiener Symphonikern hatte der Singverein der Musikfreunde Höchstes zu leisten: für seine klangliche Intensität, die noch die schwierigsten, ganz instrumental geführten Partien durchleuchtete, und seine großartige seelische Bereitschaft, die nur einer wahren inneren Anteilnahme entsprungen sein kann, gibt es nur Worte der Bewunderung. Der Beifall war außerordentlich stark.

Ein Satz aus dieser Preisung des Hans Nutz, der zu merken ist, da dieser die Wahrheit ausspricht, ohne die Wahrheit sagen zu wollen, wenn von „falschen Führern“ — „Die Ungewißheit der Zukunft lastet auf der deutschen Welt, wütende Weiber, von falschen Führern im Zeichen der allgemeinen Menschenbrüderschaft toll gemacht, speien Verachtung und Schande auf Männer und Brüder, die im Kampf standen.“

An diesem Tag, dies nur nebenher gesagt, schreibt im „Neuen Wiener Tagblatt“ auch Dr. Mirko Jelusich über irgendeine Aufführung in irgendeinem Theater; ein Mann, von dem in der Gegenwart allenthalben auch das Ehrenreichste der Treuesten —

Unter Oswald Kabasta …

1935 ständiger Dirigent der Gesellschaft der Musikfreunde und der Wiener Symphoniker. War laut eigenen Angaben am 1.2.1932 dem Steirischen Heimatschutz beigetreten und wurde am 1.5.1938 offiziell in die NSDAP aufgenommen. 1938 wurde K. von den Münchener Philharmonikern zum Generalmusikdirektor gewählt, mit denen er mitten in den Wirren des Zweiten Weltkrieges weite Tourneen unternahm. Im Oktober 1945 folgte die fristlose Entlassung. Aus gesundheitlichen Gründen, möglicherweise, weil er dem psychischen Druck der Verhöre während seines Entnazifizierungsverfahrens nicht standhalten konnte, setzte er seinem Leben 1946 selbst ein Ende. K. zählt zu den bedeutendsten Dirigenten der 1. Hälfte des 20. Jh.s und setzte v. a. durch sein vehementes Einsetzen für Originalfassungen neue Maßstäbe. K. engagierte sich nachhaltig für das Schaffen seines Lehrers Fr. Schmidt […]

Was unter Oswald Kabasta im österreichischen Musiklexikon zu lesen ist, im Oktober 2022, nun, wer würde nach dieser Lektüre nicht größtes Mitleid mit diesem armen Mann haben, der, wie es heutzutage gerne heißt, proaktiv bloß dem steirischen heimatschutz beigetreten ist, der ohne eigenes Zutun in die NSDAP aufgenommen wurde, geradeso, wie – und das fällt bei einem Apostel unabwendbar als Vergleich ein – Maria ohne ihr Zutun von Gott geschwängert wurde, während Gabriel dem Akt zusah oder Maria von Gabriel geschwängert wurde, und Gott zusah, dieser vielleicht erst eingriff, als er sah, daß Gabriels Samen zu spärlich oder gar nicht floß, der seinem Leben selbst ein Ende setzte, möglicherweise, weil er dem psychischen Druck der Verhöre während seines Entnazifizierungsverfahrens nicht standhalten konnte …

Was für überhebliche Menschen müssen das gewesen sein, die einen der bedeutendsten Dirigenten, einen siegreichen Feldherrn, einen Vorkämpfer, der die deutsche auferstehung, das musikalische Vermächtnis Franz Schmidts zum Sieg geführt, was für eingebildete Menschen müssen das gewesen sein, die meinten, einen solchen Mann je verhören zu dürfen, was für ein abgründiges Ansinnen dieser hartherzigen Menschen muß es gewesen sein, solch einem Manne ein Entnazifierungsverfahren aufzubürden, und wie roh erst müssen die Verhöre selbst gewesen sein, daß ein so recht musischer Mann, ein so feiner Mann des Musikvereins, ein so kultivierter Mann der Symphoniker diesen nicht —

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.