Ein Opfer der Entnazifizierung?

Der verfemte und vergessene Dirigent Oswald Kabasta wurde vor 100 Jahren geboren

Drei Jahre später wurde er zum Chef der Münchner Philharmoniker und Generalmusikdirektor der bayrischen Hauptstadt ernannt. Man sagte ihm ein Naheverhältnis zur NSDAP nach. Doch konnte bis heute kein Beweis für eine Parteimitgliedschaft gefunden werden. Nach Kriegsende erhielt Kabasta Auftrittsverbot, verlor seine Stellung bei den Münchner Philharmonikern, und damit auch seine Existenzgrundlage. Eine schwere Krankheit kam hinzu, manch alter Freund wollte ihn nicht mehr kennen. Am 6. Februar 1946 setzte er in Kufstein seinem Leben ein Ende. Seine Gattin folgte ihm ein halbes Jahr später. Aus zeitgenössischen Berichten und persönlichen Erinnerungen ergiebt sich das Bild einer faszinierenden Persönlichkeit. Kabasta war ein kompromißloser Arbeiter, der Neuerungen höchst aufgeschlossen war. In Wien dirigierte er die Uraufführung von Franz Schmidts „Buch mit den sieben Siegeln“, in Graz hatte er die Kritiker mit allzu modernen Kompositionen von Paul Hindemith verschreckt. Heute ist Kabasta fast vergessen. Das sollte sich aber bald ändern. Denn in Mistelbach fand heuer schon zum zweiten Mal ein Kabasta-Symposium statt. Und der Verlag „Vom Pasqualati.Haus“ hat eine CD mit der „Eroica“ und Schuberts Fünfter herausgebracht. (Zu beziehen beim Kulturamt Mistelbach) Aus dem stillen Gedenken, das Kabasta sich in seinem Abschiedsbrief wünschte, könnte bald wieder allgemeine Aner-v kennung werden.

„Die Furche“, Christa Höller, 19. Dezember 1996.

Ach, wie lange ist das her. Sechsundzwanzig Jahre.

Wozu noch, das zitieren.

Es ist hervorzuholen da es die innere Kontinuität in diesem Land ein weiteres Mal belegt, eine Kontinuität, die nach außen nicht gewahrt gesehen sein will.

2022, also sechsundzwanzig Jahre später, ist auf der Website des Musikvereins zu lesen:

Oswald Kabasta, Konzertdirektor der Gesellschaft seit 1933, wird Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Konzertdirektor wird wieder Wilhelm Furtwängler.

Das ist alles, was vom „Verfemten“ unter „Geschichte der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien von 1812 bis heute“, November 2022, auf der Website des Musikvereins zu lesen zu bekommen ist, und was zu Franz Schütz aus der „illegalen Garnitur“ zu lesen zu bekommen ist, na ja

was zu Franz Schmidt zu lesen zu bekommen ist, dessen „Führer befiehl, wir folgen dir!“ nach seinen „genauen Skizzen“ nicht „unvollendet“ belassen wurde, sondern derart von seinem Süßmeyer vollendet wurde, als hätte er, Schmidt, es selber vollendet, für die Aufführung unter Kabasta im Musikverein, im April 1940, nun ja

was zum „hitlerischen Komponisten“ zu lesen zu bekommen ist, sind seine Geburtstagsfeiern im Musikverein, der wohl recht angemessene Festplatz für einen von der „Gottbegnadetenliste“, und auch für einen „Verfemten von der „Gottbegnadetenliste“ kein ehrenreicheres Pult, dazu passender, keine ehrenreichere Dirigatkanzel als die im Musikverein —

Wie war das damals, als der „Verfemte“ Paul Hindemith, den Christa Höller als ihren Zeugen für den „Verfemten“ aufruft, in Graz dirigierte,

von welcher Zeit wird in der „Furche“ geschrieben, als „er die Kritiker mit allzu modernen Kompositionen von Paul Hindemith verschreckt“?

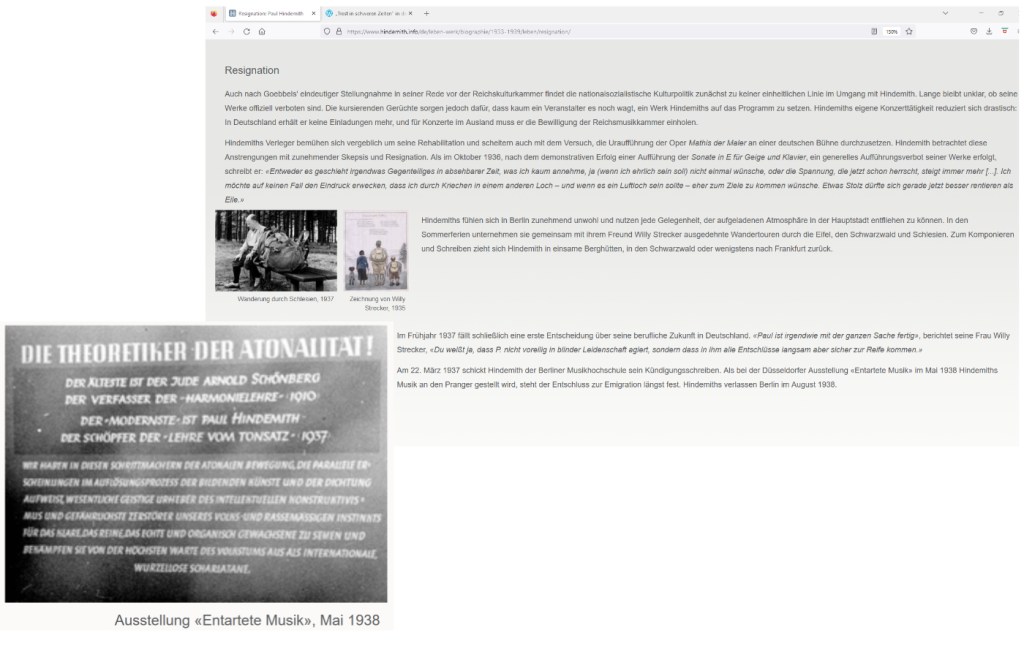

Von der Zeit ab 1938 nicht. Zu dieser Zeit gab es längst schon das Aufführungsverbot der Musik des in der Emigration lebenden Paul Hindemith im zwölfewigjährigen deutschen und im siebenewig wütenden österreich.

Christa Höller wird sich dabei wohl auf 1929, vielleicht auch noch auf 1930 beziehen, als Kabasta mit Hindemith „die Kritiker verschreckt“ —

„Die Kritiker“ – alle „Kritiker“? Bei weitem nicht.

Sie wird „die Kritiker“ im Auge haben, zu denen ein Dr. Dettelbach etwa gehören könnte, der im „Grazer Tagblatt“ schrieb, am 25. September 1929:

1. Sinfonie-Konzert. Erstaufführung von Hindemiths „Konzert für Orchester“. Wir danken es Oswald Kabasta, daß er uns mit den Erzeugnissen der „Neuen Musik“ bekannt macht. Daß er mit der Feder für sie eintritt und sich freimütig und offen zu ihr bekennt, ist achtenswert. Kabasta fordert zur Diskussion über Hindemiths Schaffen auf. Das verpflichtet uns, die wir uns an dieser Diskussion beteiligen, zu gleicher Ehrlichkeit. So habe ich sogleich zu bekennen, daß ich mit dieser Musik nicht zu sympathisieren vermag. Sie macht sich mir weder aus der Sphäre des Schönen oder Wahren noch aus der des Notwendigen verständlich. Musik ohne innere Notwendigkeit aber halte ich für Sport und nicht für Kunst. Hindemith ist ganz ohne Zweifel eine starke Begabung. Er hat Sinn für Melodik und Form und es kommt vor, daß man für ein paar Takte das Gesicht eines ernsten Musikers zu sehen bekommt, das aber gleich wieder hinter Grimassen verschwindet. An einigen Stellen glaubt man so etwas wie Neuland zu spüren, da sind Entdeckungen gemacht, die ein Kommender verwerten wird. Sonst scheint mir diese Musik eher ein Ende, denn ein Anfang zu sein. Einen Vorteil hat Hindemiths Konzert gewiß: Es ist kurz. Dauerte es so lange wie die Sinfonie von Bruckner, so wären manche Leute wohl nicht auf ihren Stühlen geblieben. Hindemith ist der Repräsentant einer Richtung, die im entgötterten Deutschland keine geringe Rolle spielt. Man fast sie gewöhnlich unter dem Titel „Neue Musik“ zusammen. Diese „Neue Musik“ hat uns bisher ein umfangreiches und radikales Programm geschenkt, das allerdings an Negationen reicher ist als an Positivem. Sie hat vor allem mit der Tradition abgerechnet und die abendländische Musik des 19. Jahrhunderts zu entthronen versucht. Allein, sie wird uns die Aussicht auf die großen Meister der Vergangenheit so lange nicht verstellen, bis sie nicht ebenso Großes oder annähernd so Großes geleistet hat. Wer eine Sinfonie von Bruckner oder Beethoven ernstlich mit Hindemiths Konzert in eine Linie stellt, der hat weder zu Bruckner noch zu Beethoven jemals ein tieferes Verhältnis gehabt. Hindemiths Konzert ist kein schlechtes Beispiel für den Katzenjammer, der der musikalischen Romantik gefolgt ist. Wir nehmen es als für die Richtung repräsentatives Werk. Was wollen die Jüngsten? Sie wollen vor allem das 19. Jahrhundert überwinden. In ihm aber war die deutsche Musik vorherrschend und sie war eine Sprache des Menschen, in der er sein Tiefstes zum Ausdruck brachte. Den deutschen Meistern dieser Zeit war die Musik nicht Gehirnsport, sondern Herzenssache und heiliges Bekenntnis. Für die Neuesten aber bedeutet ihr Schaffen das Steinzeitalter der Musik, sie greifen lieber auf die Altklassiker Bach und Händel, ja auf den Gregorianischen Choral und die Niederländer, als auf das verpönte 19. Jahrhundert zurück. Daß sie wenigstens die Vorvergangenheit gelten lassen, hat ihr Gutes und gegen die daraus folgenden Programmpunkte wäre nichts einzuwenden. Daß die strengen Formen gegenüber den individualistischen bevorzugt werden, daß Kanon, Fuge, Passacaglia und Invention wieder zu Ehren kommen, daß man wieder Conzerti grossi schreibt, mag begrüßenswert erscheinen, ebenso, daß die Sinfonik nach der Seite der Kammermusik zu verrückt wird, Füllstimmen und Farbwerte zurücktreten. Auch das Aufleben des linearen Kontrapunkts, der alle „ars antiqua“ an Rücksichtslosigkeit übertrifft, die radikale Polyphonie, die Zersetzung von Rhythmik und Metrik: Das alles ist diskutabel. Aber die neue Musik ist arm. Sie ist von den Höhen des Geistes in seine Niederungen herabgestiegen oder sie hat sich ganz dem Ungeiste ergeben. Das Bestreben, die Musik zu objektivieren, zu mechanisieren, mußte zur Verarmung des Inhaltlichen führen. Die Romantik ist für tot erklärt, die Musik verliert ihre Beziehung zum Menschen, sie will nicht mehr ausdrücken, erschüttern, erfreuen; wo das Gefühl auftaucht, verfällt es der Persiflage, es wird trivialisiert. Diese Musik vermeidet alles Große, alles Pathetische, und so bleibt ihr schließlich ein einziges Ausdrucksgebiet über: das der Groteske, Ironie, Satire, Parodie. Es ist klar, daß eine so entgötterte und entseelte Musik nicht mehr im nationalen Leben wurzelt. Sie bedient sich einer internationalen Einheitsgrammatik und es gelingt ihr, die völkischen Idiome bis zur Unkenntlichkeit zu verwischen. Ist das alles wirklich ein Fortschritt? Die Schwäche des neuen Systems scheint mir schon in der Verleugnung des „wohlerfundenen Alten“ zu liegen. Die Sprache Mozarts und Beethovens ist ja für diese Jüngsten nur ein stammelnder Anfang zu ihrer eigenen Betätigung. Aber: die Kunst hat kein Ziel, nur der Künstler hat eines! oder wie Brand sagt: „Nach bloßem Neuen streb‘ ich nicht, auf das Ew’ge lege ich nur Gewicht.“ Das Konzertchen von Hindemith im einzelnen durchzubesprechen, scheint mir nicht nötig. Das hat Kabasta schon getan. Eine solche Analyse kann nur den Kunstleib betreffen. Daß die Arbeit den musikalischen Techniker in hohem Maße zu interessieren vermag, sei zugegeben. Das ist ja auch der Unterschied: Bruckner lieben wir. Hindemith interessiert uns bestenfalls. Oswald Kabasta hat seine „Pionierarbeit“ ernst genommen. Er hat die Schwierigkeiten der Aufführung nicht gescheut und mit sicherem musikalischen Instinkt die Absichten des Tondichters zu verwirklichen gesucht. Daß es trotzdem nicht Musik war, was wir hörten, sondern irgend etwas anderes, für das ein Name erst gefunden werden muß, ist nicht seine Schuld. Es folgte eine Aufführung von Bruckners herrlicher 7. Sinfonie, die zwar klanglich nicht immer ganz auf der Höhe stand (allzu brutales Blech, undeutliche Holzbläser), aber doch Kabasta Gelegenheit gab, ursprüngliche Musikalität zu entfalten und nach Hindemith wie ein Reinigungsbad wirkte. Dr. Dettelbach.

Die ihre Kritikerinnen scheinen weniger verschreckt als erschreckt darüber, daß, wie an dieser Beispielkritik abzulesen, nicht ihre Gesinnung Musik ward. Es gab auch „die Kritiker“, die Paul Hindemith wie folgt beurteilten, zum Beispiel in der Zeitung „Arbeiterwille“, 25. September 1929:

Paul Hindemith: Konzert für Orchester; Anton Bruckner: Siebente. —

Dirigent: Oswald Kabasta, (23. September.)

Zum erstenmal wird in Graz Paul Hindemith zur Aufführung gebracht, der seit zehn Jahren bereits von sich reden macht und von vielen ernsthaften Beurteilern als der einzige wirklich ernst zu nehmende Musiker des jüngsten Deutschland geschätzt wird. In Graz las man höchstens gelegentlich eine Zeitungsnotiz, die sich mit ihm beschäftigte und gewöhnlich zu berichten wußte, dieses oder jenes Werk, aus seiner Feder sei da oder dort ausgepfiffen worden. Ein Apostel der Atonalität also, dieses Gottseibeiuns aller Musikspießer. Wenn hier zunächst der Versuch unternommen wird, den vielumstrittenen Musiker kurz zu charakterisieren, sei vor allem vorweggenommen, daß er gar kein absoluter Vertreter des Atonalen ist, sondern vielmehr Tonalität und Atonalität in gleicher Weise huldigt, wie es eben seinen künstlerischen Zwecken dienstbar sein mag. Ein großes Publikum zum Verständnis der hier genannten Gegensätze führen, ist nicht ganz leicht. Mit der alten Definition, daß Tonalität die eigentümliche Bedeutung sei, welche Akkorde erhalten durch ihre Bezogenheit auf einen bestimmten Hauptklang, die Tonika, wird der Laie nicht allzu viel anzufangen wissen. Vielleicht ist aber durch den Hinweis geholfen, daß die Musik, wie ausschließlich psychisch, gefühlsmäßig, sie auch vom Hörer aufgenommen werden mag, so doch physischer, oder besser gesagt physikalischer Prinzipien nicht zu entraten vermag. Die Töne haben bekanntlich ihre Schwingungszahlen, gewisse Klangspannungen verwandter Töne prägen sich dem Hörer eben durch ihre Verwandtschaft ein, sein Erinnerungsvermögen ist deshalb leicht imstande, mitzuarbeiten, zu vergleichen, und er findet einen naiven Genuß darin (wenn auch im Unterbewußtsein), festzustellen, daß alle Klangspannungen, die er gehört hat, eine Folge von Tonbewegungen sind, die zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. Diese Konsonanz, dieses Streben zur Vereinheitlichung ist nun ein charakteristisches Merkmal der tonalen Musik. Ist doch ihr Kontrapunkt geradezu auf dem Prinzip der Einheit aufgebaut. Die atonale Musik verzichtet von vornherein auf die Mithilfe jenes Erinnerungsvermögens, das durch Tonalitätsspannungen erreicht wird, sie verneint sogar den reinen Dreiklang und arbeitet mit dem atonalen Akkord (der Laie nennt ihn richtig: Dissonanz), der zehn- und mehrtönige Gebilde umfassen kann und grundsätzlich zu melodischen Bindungen sich ebensowenig eignet wie zu klarer innerer Dynamik oder gar zu klarer rhythmischer Bewegung. Der ungeübte Hörer ist ihr gegenüber einem ungeübten Bergwanderer vergleichbar, dem Stab und Stütze genommen wurden und Wegweiser und Markierungen unauffindbar sind. Vollends verschrien wurde die atonale Musik, weil unzählige Dilettanten, Nichtskönner, Unmusikalische sensationslüstern und konjunkturhungrig sich ihr verschrieben haben. Paul Hindemith aber ist ein Vollblutmusiker, ein großer Könner, Musikantennatur von Geburt aus. Ursprünglich Orchestermusiker, hat er Bratsche, Geige gespielt, das Schlagwerk bedient und dabei viel gelernt. Staunenswerte Phantasie vereinigte sich bei ihm mit einer staunenswerten — Pietätlosigkeit gegen das Hergebrachte, Bürgerliche, Gesetzmäßige, und so wird er — ein anderer Eulenspiegel— zum Künder des Übermutes, der Persiflage, des Spottes um seiner selbst willen. Aber: hinter dem Lachen quillt die Träne, hinter dem Spott wohnt der Ernst, und keines seiner Werke wird man durchblättern, ohne auf einen Kern von Poesie zu stoßen. So wird sein Schaffen, wie Adolf Weißmann einmal trefflich sagte, zu einem Bindeglied zwischen Volks- und Höhenkunst, weil er, ohne etwas von den Errungenschaften der Neuzeit aufzugeben, doch den musikalischen Urboden nie verläßt. Mussorgskij, Strawinskis, Schönberg hat er genau so in sich aufgenommen wie den alten J. S. Bach. Ein enormer Klangsinn steht allen seinen Werken Pate und seine rhythmische Ader hat an quellendem Reichtum kaum ihresgleichen. Jedenfalls ist sein Schaffen Urtrieb, nicht Verstandesarbeit. Das „Konzert für Orchester“ op. 38, das hier von Oswald Kabasta aus der Taufe gehoben wurde, scheint zunächst eine Absage an alles das zu sein, was wir musikalische Romantik nennen. Ein Stil, der an Bach gemahnt, ist mit einer beispiellosen Kongenialität modernisiert. Speziell der erste Satz wird in seinem formalen Aufbau von einem Konzert im alten Stil schwer zu unterscheiden sein. Der zweite Satz, ein bewegtes Tonstück, in dem fast von Anfang bis zum Ende dieselben kurzwertigen Noten fortlaufen (in diesem Sinne etwa Paganinis op. 11, vergleichbar), fesselt besonders durch seine scharf rhythmische Motivik. Der dritte Satz ist ein regelrechter Marsch von unbekümmert spöttischen, Gott und alle Welt zum besten haltenden Klangkombinationen. Der letzte Satz endlich, in mitreißendem Feuertempo dahinfegend, ist ein kontrapunktisches Meisterstück; über einem immer sich wiederholenden Baßthema werden stets sich ändernde Kontrapunktierungen zu einem himmelstürmenden Bogen emporgespannt. Oswald Kabasta hat das Werk glänzend interpretiert. Fast duftig ließ er zu Beginn Fagott, Oboe und Geige ihr Solokonzertchen über dem allgemeinen Gewoge spielen. Mit starker Hand hielt er das in mehrere Gruppen geschiedene Orchester des 2. Satzes auseinander, um dann im dritten die Holzbläser mit übermütiger Geste ihren grotesken Marsch blasen zu lassen, während er im letzten Satz dem inneren Temperament des Tonstückes das äußere Temperament seiner Stabführung ausgezeichnet gegenüberstellte. Ein Händelsches „Concerto grosso“, an den Anfang des Programmes gesetzt, hätte vielleicht manchen Hörer auf die Spur des Weges gebracht, der von den Alten zu den Neuen führt. So aber ließ Kabasta, von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, ebenfalls dankenswert, statt der Parallele den Kontrast in Erscheinung treten und spielte Anton Bruckners E-Dur-Sinfonie. Aus die Kürze folgte so die Länge, auf Sachlichkeit Pathos, auf gottlosen Spott frommes Händefalten, auf die moderne Teufelei der Gegenwart die selige Romantik der Vergangenheit. Über das hier des öfteren gespielte Werk ist nichts Neues zu sagen. Kabasta hat es mit Inbrunst vor den Hörer hingebreitet, schon mit der prächtig dahin schreitenden Thematik der Einleitung die Herzen geöffnet, im lustigen A-Moll— wie verschieden lebt sich Humor hier und dort aus!— ein Stück fidelen Landlebens vorgezaubert, geradeso wie er auch im Adagio Töne edelster Ergriffenheit anzuschlagen wußte. (Ein Meisterstück der Wiedergabe: der Fis-Dur-Gesang.) Fazit: Ein schöner, genußreicher Abend, ein anerkennenswerter Auftakt zu den heurigen Sinfoniekonzerten, wofür man dem Leiter dankbar sein muß. Dr. O. H.

Und ein Jahr später, 1930, Paul Hindemith selbst in Graz, an der Bratsche …

„Neues Wiener Journal“, 21. September 1930.

Nach dem durchschlagenden Erfolg, den Paul Hindemith gestern mit seinem neuesten Werk, der „Kammermusik für Solobratsche und größeres Kammerorchester“ unter Leitung von Oswald Kabasta in Graz hatte, wurde der Komponist eingeladen, das gleiche Stück in Wien zu spielen. Hindemith hat zugesagt und wird das Stück mit dem eigens für diese Aufführung neu komponierten Schlußsatz zu Beginn des kommenden Jahres zur Wiener Erstaufführung bringen.

„Arbeiterwille“, 24 September 1930.

Daß dieses Kommende nicht im Hergebrachten ersticke, sondern neue Pfade wandle, dafür hat Oswald Kabasta schon in diesem seinem ersten Konzerte gesorgt, wofür man ihm besonders dankbar sein muß. Von Paul Hindemith, dem bedeutendsten Repräsentanten moderner Musik, kannte man in Graz bis zum vorigen Jahre kaum den Namen. Dieser fortschrittliche Dirigent hat nun im vorigen Jahre das „Konzert für Orchester“ erstmalig in Graz zu Gehör gebracht und ließ es aber dabei nicht sein Bewenden haben, sondern brachte diesmal zwei neue Werke (sogar eine Uraufführung) und den Komponisten selbst zu uns. Die Ouvertüre „Neues vom Tage“ wird man vielleicht als ganz charakteristisches Schulbeispiel für diese neue Musik gelten lassen dürfen. Der Schreiber dieses Berichtes versuchte im vorigen Jahre anläßlich der ersten Hindemith-Aufführung die Prinzipien tonaler und atonaler Musik klarzulegen. Darum handelt es sich hier eigentlich gar nicht: mit Atonalität hat diese Ouvertüre wenig oder gar nichts zu tun. Wohl aber mit einer deutlichen Absage an das Gefühlsmäßige, an das „Romantische“ in der Musik, mit einer fast ängstlichen Vermeidung des Pathetischen. Wenn nun den ungeschulten Durchchnittshörer manches wie eine Parodie auf alles, was ihm bisher hoch und heilig war, anmuten mag, wird man ihm gar nicht unrecht geben und sogar behaupten dürfen, daß diese Parodie beabsichtigt sei. Nicht zu überhören wird aber sein, daß in diesen neuen Klängen ein großes, ein echtes, von wirklichen Einfällen durchpulstes Musikantentum sich zu Worte meldet. Oswald Kabasta hat das Tonstück sehr lebendig gestaltet. Er wußte, worauf es in der Wiedergabe ankommt. Das Geheimnis, einmal enthüllt, ist gar kein so großes Geheimnis mehr: die Art der Verwendung der Instrumente, ihre Funktion ist sozusagen pervertiert. Streicher, Hörner, Holzbläser, die man als Melodienträger im „alten“ Orchester zu verwenden pflegte, sind zu Begleitinstrumenten degradiert, während die „Hintergrundinstrumente“ nun im Vordergrund stehen. In der „Konzertmusik für Solobratsche und größeres Kammerorchester“, zu der Hindemith eben einen neuen Schluß komponiert hatte, so daß man also einer Uraufführung anwohnen konnte, ist der Komponist in dieser seiner Pervertierung des Normalklanges noch weiter gegangen, indem er kurzerhand die Violinen und Violen aus dem Klangkörper extrahierte. Dies mußte er natürlich diesmal aus zwingenden ökonomischen Gründen tun, da er die Bratsche zum Soloinstrument ernannte und deren dunkleren und stumpferen Klang nun natürlich vor dem helleren, süßeren der Violinen zu schützen hatte. Da Hindemith als ausübender Instrumentalist selbst Bratschist ist, wird seine Vorliebe für dieses Instrument gewiß begreiflich, aber auch, daß seine Phantasie wirklich Eingebungen aus dem Bratschenton zu gewinnen imstande ist. Wie die Bratsche denn auch in diesem Werk immer neue und eigenartigere Variationen zu finden weiß, wie sie in motivischer Bewegung sich verbreitert und vergrößert, rhythmische Figuren von seltsamer, bald grotesker, bald schemenhafter Gestalt annimmt, einmal in Sekundentriolen zittert, einmal in chromatischem Ostinato sich betont, dann wieder das Cello an sich zu locken und zum Weiterspinnen des Themas zu veranlassen scheint: und das alles nicht ohne Verzicht auf polyphone Formen, nicht ohne Verzicht auf gewöhnliche, auf „landläufige“ Art von Modulation: das beweist mit seltener Eindringlichkeit, daß hier eine Kraft sich kundtut, die aus dem Urquell der Musik schöpft, die in einer zwar ungewohnten, aber trotzdem eindringlichen Dialektik zu reden vermag. Die Fesseln einer uralten Tradition scheinen abgestreift, die Musikkultur der Vergangenheit — die leider ein wenig zur Musikzivilisation geworden ist — scheint negiert: Neuland eröffnet sich. Niemand soll zur Begeisterung für dieses Neuland überredet, es soll nicht einmal der Versuch gemacht werden, sich in Vermutungen zu ergehen, ob das Heil hier im Vorwärts oder in der Umkehr läge, aber eines steht fest: hören, kennen lernen muß man diese Werke, und seien Paul Hindemith, der das Bratschensolo mit einer geradezu unheimlichen Virtuosität, einer souveränen Überwindung aller aufgehäuften schier maßlosen technischen Schwierigkeiten spielte, ist als Komponist und als Instrumentalist ohne Zweifel sehr gefeiert worden.

Es wird auch 1930 „die Kritiker“, von Christa Höller bevorzugten, gegeben haben, deren Gesinnung ihnen Kritik ist, die, sitzen sie in einem Konzert und hören sie ihre Gesinnung nicht, nichts hören.

Insbesondere Christa Höller würde das wohl beantworten können,

„Musik soll nicht bloß tönen, sie muß leben“. Die Beiträge zum 2. Internationalen Oswald Kabasta Symposion vom 16. bis 19. Mai 1996 in Mistelbach, hrsg. von Engelbert M. Exl.

Mit Beiträgen von Manfred Blumauer, Christa Höller, Richard Steurer, Carmen Ottner u.a.

Graz, Edition Strahalm, 1998. 262 SS.

ob 1996 das Symposium im mistelbacherischen „Oswald-Kabasta-Saal“ abgehalten wurde, sieben Gehminuten der Oswald-Kabasta-Straße nahe. Aus welchen Gründen der „Oswald-Kabasta-Saal“ 2017 in „Alfred-Sramek-Saal“ (eigentlich Šramek) umbenannt wurde? Aber es bleiben dem „Verfemten“ zum Troste seiner Bewunderungssschar immer noch die nach ihm benannten Straßennamen —

Zum Kennzeichen der inneren Kontinuität in diesem Land gehört auch dies, das eine, um nach außen das Hehre, das Aus-der-Geschichte-Gelernte zu wahren, umzubenennen, das andere zu belassen, von Mistelbach bis … Exemplarisch dafür der Umgang mit einem Bürgermeister —

So eine Umbenennung hat ab und an auch eine heitere Seite, wie etwa die eines Parks, dem der Name des Freundes des „Verfemten“ wieder genommen wurde.

Von einem Mann, nach dem eine in Nachbarschaft einer nach dem „Verfemten“ benannten Gasse gelegenen Straße benannt ist, wird noch erzählt werden, dem der „Verfemte“ kein „Verfemter“ war, der als Kritiker zu denen gehört haben könnte, die „erschreckt“ —

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.